男孩,7歲多,小學一年級,從小就特別固執,鉆進一個點怎么都出不來,關鍵是還無法溝通,我感覺自己快被他搞抑郁了!

說一下最近發生的兩件事吧。

事件一

周末,本來說好要帶他去農莊摘草莓,后來因為爸爸要出差,時間不夠,所以沒法兌現。

于是跟他商量,下周末再去摘,這周帶他在家附近玩玩,不同意,并為此哭鬧了兩個多小時。

最后他鬧夠了,晚上我帶他去附近萬達玩了一晚上,吃喝都很滿足,也很開心,但還是表示更想去摘杏。

情況說明:答應他的事,除了這種客觀情況無法兌現外,都會兌現。父母都是上班的,有些事情自己也沒法預測,然而,他完全不管不顧,就是鬧,就要達到目標。

事件二

上個學期周三的一個下午,4點是英語直播課,正常學校3點30放學,但那天老師臨時留堂,最后3:45才出校門,眼看上課要遲到,我很著急,帶他趕緊回家。他路上要買面包,我說時間來不及,明天買。他堅持上完課去買,我說如果不下雨就買,下大了就不出來了(放學時小雨)。

他不同意,回家接著鬧。課也不上了,就跟我又喊又哭又鬧,我也是火大,沒短過他吃的,今天因為時間不夠了,怎么就不能等等?經常吃那里的面包,一次不吃能咋地?

看他鬧得無法上課,也不能請假了,我很生氣,理智告訴我不要跟他硬抗,于是我去打掃衛生了,告訴他:處理好情緒了我們再談!

估計是看我不理他,就一直挑釁我,一會聲嘶力竭地大喊,一會兒說我壞媽媽,一會兒摳呲我的書和凳子,我通通不理。

中間因為他大喊,我打他屁股幾巴掌,打之前我明確告訴他,可以生氣,不能大喊,否則就打(實在是無法忍受這種不顧一切聲嘶力竭大喊的樣子)。

大概鬧了一個多小時,我做好飯,他吃個精光光。然后接著跟我耍脾氣,輔導他作業也不能交流,張口都兇巴巴的,我實在受不了了,就出來了。這個時候發現他把我枕頭扔一地,我撿起來,然后又發現他把濕巾放我兩本書中間,書皮已經濕透,我徹底怒了,告訴他我很生氣,現在沒法輔導他作業了。

作業不輔導他無法獨立完成,最后還是得去輔導。但我情緒抑制不住地低落,我感覺很憋屈,這娃怎么就這樣難搞?

事件三

前幾天,我正做飯,馬上都做好了,他突然要吃螺螄粉,我說明天吃吧,今天都快做好了,他不同意,就非得現在立刻馬上吃。

類似這樣的事情很多,他一個小孩,有時候是臨時起意,有時候是客觀情況無法兌現商量好的事情,每次不按他說的都不依不饒,不管不顧當時的情況,我真的感覺無比心累。

經常感覺孩子的需求就像一個黑洞,我怎么都填不滿,怎么都滿足不了他。

孩子的情緒就像泄洪的大江,每次都把我淹沒地無法呼吸,養這樣一個娃,真的無比心累。老師,如何改善這種局面?有什么好的建議,請賜教!

上面這個媽媽的三個例子,非常真實的帶娃現場假如說某一次你格外耐心一下,母子倆共同過一次這個關卡,可能會對日后的溝通方式有很大的幫助。這個關卡怎么過呢?當然要先從爸爸媽媽做起了。

當孩子情緒不好的時候根本什么都聽不進去

所以,我們大人要接納他們的受,最好可以事先覺察并預料到生活中各種可能的情緒走向。

當我們和孩子談及某個計劃的時候,先提醒他大人的時間有時候會有變動,讓他做好心理準備,可以這么表述:

”不出意外的話/沒有特殊變動的情況下/億爸不出差不加班的話.我們周末一起去農莊摘草莓。“

你可能會說,呀,過個日子哪有這么嚴謹的。好的,假設忘記說了,孩子也不。那么進行二次溝通:

”沒有預料到爸爸會出差,這是爸爸媽媽考慮不周。”

也就是大人坦然面自己考慮不周的地方,不掌大道理來壓孩子。

但看這位媽媽孩子的情況,這事不會就此完結。那么繼續溝通:陳述發生的變化。然后聽聽孩子的想法:

?爸爸不要出差了”這時候你不要批判他的想法,而是關注他的受:爸爸出差不能陪你玩,這真令人失望。“

或:

”你覺得爸沒有提前告訴你,這讓你覺得很突然。“

?我非常不開心這時候你認真傾聽,與他共情:

”是啊,明明滿心期待的,一下子落空了,這真讓人不好受。“

如果孩子特別難過開始哭,那么允許孩子在自己的情緒里待一會兒:

”你感到非常難過,想要哭一會兒。媽媽在這里陪你,等你想和媽媽說話的時候,告訴我怎么樣能夠幫助你。“

待他緩和時,問他有沒有什么辦法能令自己高興起來。

”那好吧,我們下周再去唄/我們可以去做

ABCDET替代摘草莓“

這時候你就認真而鄭重地謝謝他想出了可行的辦法,為爸爸的失言道歉(最好笆親自道款)肯定他對爸爸媽媽工作的支持。

最后一條看起來皆大歡喜,其實是從兩三歲甚至更早,就開始親子互動練習的結果。

換到孩子視角看待問題,放棄大道理壓制

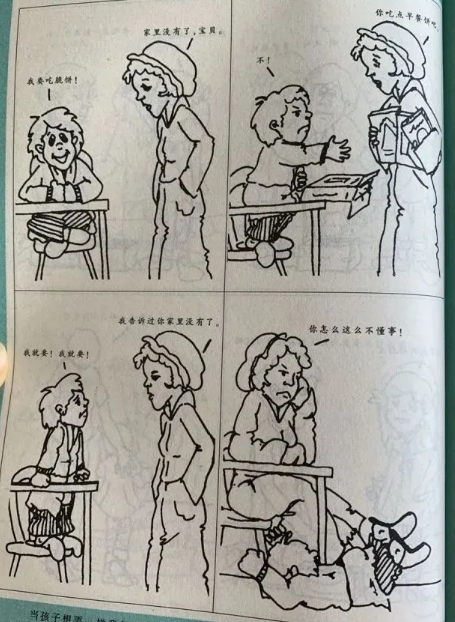

案例里的媽媽提到孩子「為此哭鬧了兩個多小時」,晚上玩得開心后,大人覺得孩子應該滿意了補償方案。但孩子仍表示更想去摘草莓,這讓大人覺得氣惱,進而解釋道「父母都是上班的,有些事情自己也沒法預測,然而,他完全不管不顧,就是,就要達到目標」。說實話,兩個小時真挺久的,大人耐心必也被言掉大半。但案例中媽媽的心理活動,或堅守的底線都是大人視角。而且過于強調邏輯解釋:當孩子想要一樣我們沒有的東西的時候,家長往往給孩子解釋為什么沒有。但常常是我們越解釋,孩子越不聽。怎么來更深入地邏輯解釋呢?我們直接來上圖吧

是不是很傳神地還原了案例中媽媽的對話。

如我們換到孩子視角的受是什么呢?他的感受可能一直處于被否認的狀態。?爸爸笞應我摘否失言了(否認了約定)?媽媽說下周去也一樣,可是這不ー樣。我等不及,而且我擔心下周也去不了/沒有了(否認了求的合理性)我難過得了,媽媽一直在說我鉆牛角尖,媽媽也很生氣(否認了感受?晚上我們吃過,我玩得很開心,可我還想摘(否認了表達自己真實的想法,并且晚上的樂和摘草莓兩沒有關聯?媽媽馬上又生氣了,說我不懂事,不管不太任性(否認了感受,并扣了大帽子)

一旦還孩子對某種東西的渴望心情得到了理解,他們就能比較容易接受現實

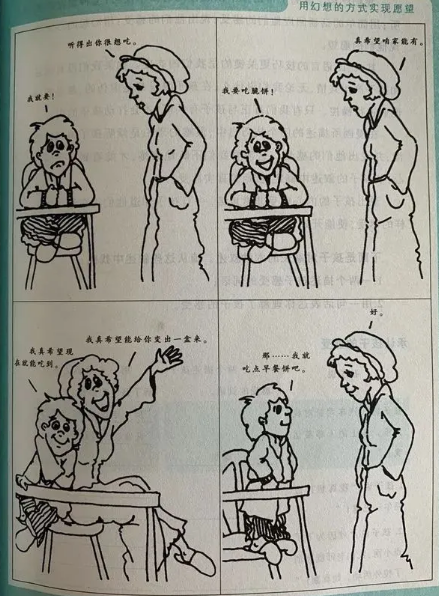

即用幻想的方式實現他們的愿望,代替邏輯上的解釋。

在更小的時候特別好用,比如說孩子想吃棒糖,你問他要什么味道的,然后假裝給他一個空氣棒棒糖棒,三四歲的孩子就會開心地吃起(不存在的〕棒棒來。

7歲的孩子已經能夠分清幻想和現實,那么這個方法還有用嗎?

有用,因為孩子感受到自己的愿望被尊重和接納,這讓他們產生了被理解和重視的感受,而不是前面被不斷否定的感受。

當情緒平復后,孩子才更容易面對現實,進而去想(可能的)應對方法。可以這么來說真希望這周爸爸不用出差,能夠陪你去摘草莓啊。

還是來組圖吧

不要希望凡事都能「立竿見影」,并讓孩子自己來選擇

我們前面已經討論了幾小點,細細磨就會發現很簡單的溝通事件中,從孩子這一方,一直受到的是媽媽的否、焦急(情緒也會互相傳染)、強迫。可能案例中的媽媽看到這里已經蒙了,覺得自己是一個很注重孩子感受,講道理的家長,怎么會一直在否定孩子的感受呢?三言兩語說不清楚啊。我現在還要更進一步,指出另一點:我們要接納和回應孩子的感受,而不是給出建議。案例中的媽媽在與孩子溝通時,都是大人心里已經做了打算的:因為要遲到所以決定了今天不能吃面包,又自己替代了孩子的感受認為平時不缺面包、明天還能吃面包或是在與孩子溝通前,已經決定了這周不去摘草莓而是下周去;或是今天就吃粉再改其他的來不及/太麻煩/浪費.......這在大人的角度的確是合理的,而且很愛孩子,很為孩子的利益考點,甚至能一定程度的將就/嘗孩子(主動提供了商場吃玩的替代方案),以至于大人覺得孩子的需求是個填不滿的黑洞。但對于孩子來說,可能也一直遇到一個感受上的黑洞:媽媽永遠不能真正聽到我在說什么。這件事父母真的換位思考后,其實也非常好解決。面包事件舉例,在接孩子時告訴他快要遲到了,讓他選擇/建議怎么辦一一假如說孩子選擇買面包并遲到,那么他就承受退到的結果(7歲孩子可能不在乎興趣退到,那么大人就要么練習得神經粗,要么就合理規劃時間,要么就在長期的親子溝通中尋找到良性方法——很多親子予盾也在于家長給孩子太多的壓力,他們沒有喘息時機,就要借小事而發難,但不列入在本次的討論范圍)。孩子同意放學后買,這種孩子主動選擇的替代方案,下雨也是可以支持一下孩子的。如果案例中的媽媽不原意也可以這么說:”媽媽怕天要下麗了,怎么辦?“在吃粉事件中,他突然提出的需求你可以這么回答:你需要提前給媽媽打招呼,今天臨時加做來不及沒準備原材料。這個規則恒的話,你就可以堅持共同的規則:所有的感受都是被接納的,但某些行為必須受到限制如我們聊得比較多,就沒有重點了。其實這些溝通節貌似只是非常微小的差,但后折射的是我們的思維盲點,而日積月素下來就會形成一走的溝通定勢,所以我們說,有一個點卡了,需要用反思和覺察來拔開。