心 理 咨 詢 與 心 理 健 康 服 務 平 臺

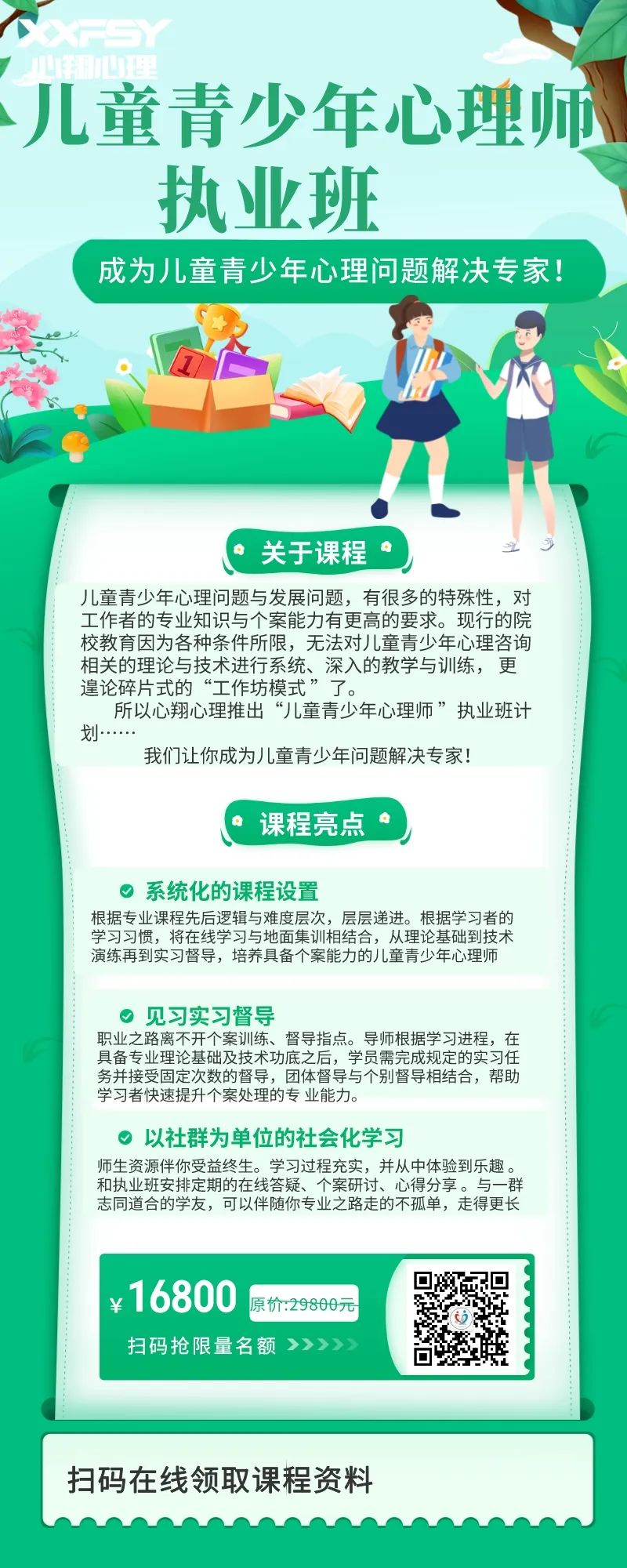

南寧心理咨詢_父母的心理情結,可能導致孩子自卑發表時間:2023-03-17 16:50作者:南寧心理咨詢中心來源:南寧心理咨詢中心 總有不少的父母,會抱怨孩子的種種問題。甚至想著要不要去找心理醫生咨詢。可事實呢,更應該關注心理問題的,卻是父母本身。 一個家庭最該被教育的,是父母。父母管不好自己,所有的教育都是無用功。因為孩子的性格或是心理的問題,基本都源于成長的家庭環境、父母的性格還有教育的方式。  對比: “摔倒了沒事,至少你知道下次可以怎么避免了。” -兒童青少年心理師執業班,招募中-

|